- Alexandra Sobczak

- 21 juin 2023

Alors que le sort du cimetière de Navarre, communément appelé « cimetière des fous » doit être scellé dans les prochains jours, les élèves de 2nde 5 du lycée L.S Senghor d’Évreux, à l’initiative de Frédéric Gillmann, leur professeur de lettres, sont devenus « la voix des morts » à travers les poèmes qu’ils ont rédigés.

Une démarche à la fois courageuse, mais surtout très émouvante et qui sonne comme un requiem, puisqu’il y a toujours une forte probabilité que le cimetière soit enseveli sous le bitume d’une déviation. Nous gardons néanmoins l’espoir que les défunts soient exhumés, pour enfin retrouver la paix dans le cimetière municipal d’Évreux.

Poèmes écrits par les élèves de 2nde5 du lycée L.S. Senghor, à Evreux

Préface

Mes lèvres flottent autour des mots

des morts oubliés

Perrine le Querrec, Samuel Buckman, « Les Indigents » (2016, non publié)

S’intéresser à un cimetière avec une classe de seconde peut paraître pour le moins surprenant. Surtout lorsqu’il s’agit du cimetière de l’ancien asile d’Evreux : cimetière fantôme, fermé depuis 1974, déclassé en 1994. L’alignement des croix le dispute timidement aux hauts fûts de résineux. La végétation foisonnante que nul n’entretient plus menace d’engloutir jusqu’aux noms inscrits sur les quelques croix encore debout. Les remblais de la future déviation achèveront le travail. Qui gît là ? Des indigents, des « fous », que l’asile permettait d’isoler -d’exclure- de la société, inhumés non pas à côté de pestiférés, mais de cholériques, pionniers des enterrés.

Tout concourt à en faire un espace de l’insensé et de l’oubli, voire un espace interdit : une battue administrative organisée le jour de la sortie au cimetière en barrera l’accès aux élèves. Pourtant, c’est d’abord un écrin de mémoire, et le calvaire au centre des carrés géométriquement organisés dit assez son caractère consacré.

Les élèves ont été immédiatement sensibles au paradoxe d’un tel lieu : porteur d’une singulière mémoire, notre présent semble pourtant passer un peu trop vite à côté. Seule une élève en connaissait l’existence. Il s’agissait dès lors de questionner cette mémoire. L’enquête, si elle a été historique, a été surtout poétique : d’après le mythe, que les élèves avaient étudié, Orphée ne chante jamais mieux que lorsqu’il a perdu Eurydice, la poésie est essentiellement mémoire vive, main tendue vers l’aliéné sans appel, le mort, voix donnée aux sans voix. Comment initier les élèves à une telle dimension de la poésie ? La classe a rencontré le poète Patrick Beurard-Valdoye, dont l’écriture est la tentative même de redonner un lieu aux déracinés, aux exilés, en faisant lien grâce à une langue qui accepte de traverser l’autre et de se traverser.

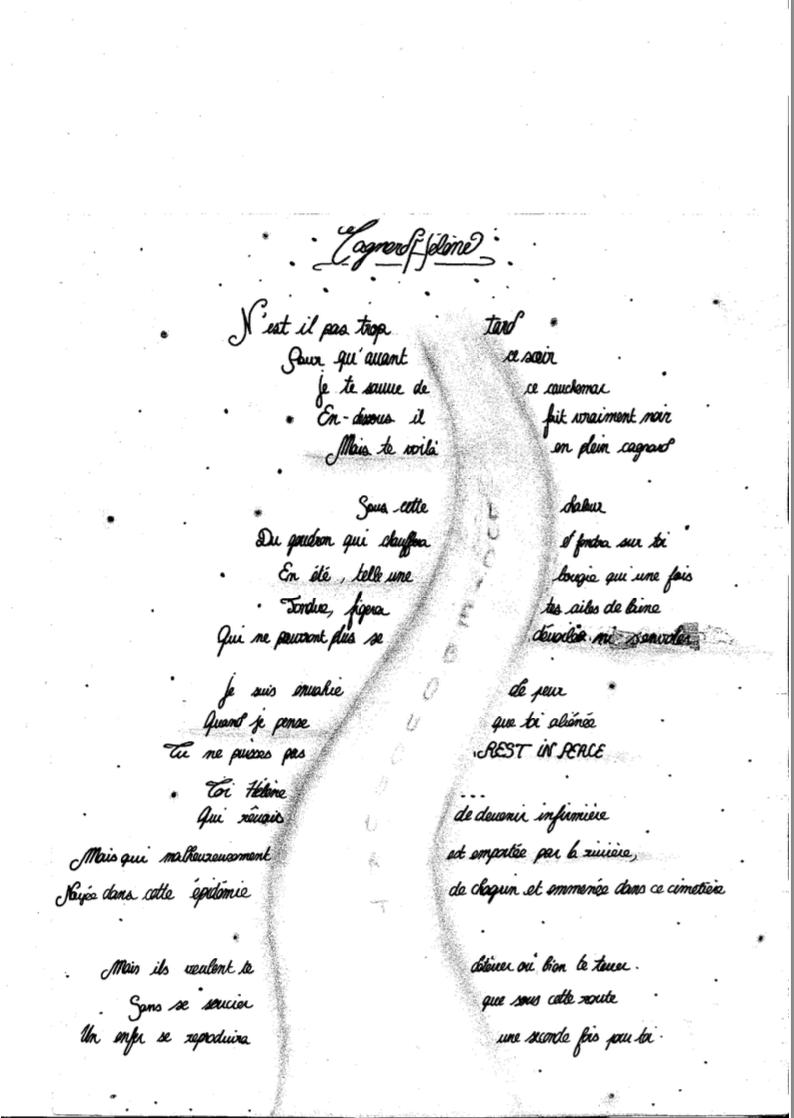

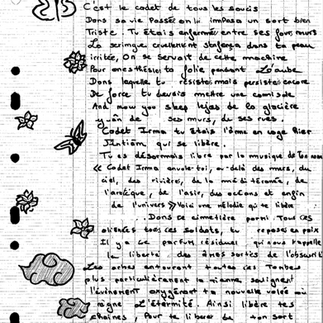

Seule trace tangible du passé, le nom propre, gravé sur une modeste plaque de plomb clouée sur les croix de bois, a été le point de départ. Chaque élève a choisi un nom à partir du fichier de l’indexation réalisé par Anaïs Poitou. Le poème de William, titré « Inconnu », rappelle que certaines tombes ne sont plus identifiées. Sans connaître la biographie du défunt, les élèves sont alors partis de la mémoire sonore du nom et du prénom, faite d’échos qu’il importe de déployer. A partir du prénom Anathaise , Elodie tire les rimes taise et braise : la première renvoie au mutisme involontaire à laquelle est condamnée l’agitée (on l’enferme derrière les murs de l’asile pour ne plus l’entendre), la seconde à sa folie supposée : passionnée par la braise, elle est pyromane. Une déambulation imaginaire au cours de laquelle l’élève entrait en contact avec le défunt a créé un rapprochement, un dialogue avec l’autre. Le poème de Nana le traduit de manière littérale par la forme de la correspondance.

Dans cette tentative pour donner du sens aux lambeaux du passé, la langue a été un outil privilégié : les élèves ont travaillé avec le poète ce qui pouvait donner du jeu pour créer un sens insoupçonné, notamment en passant par la formation des mots. A ce titre, le préfixe dé-, de sens négatif, a donné lieu à des découpes ou des recompositions inattendues : alors que le cimetière est délabré, Cassy écrit qu’Anaïs Poitou l’a labré, créant un néologisme capable de rendre compte du travail de la chercheuse qui restaure les signes du passé pour le tirer de sa négativité. Le poème d’Itzele permet de « décacher » les enterrés, de les rendre visibles. Du jeu sur la langue on passe aux jeux des langues : Lucie place de l’anglais, Hal-Mei de l’allemand. Mais le jeu n’est jamais gratuit, et ce détour permet de mieux se retrouver : une élève instille du portugais car elle est lusophone, une autre, d’origine afghane et scolarisée depuis peu en France, n’a pu participer à toutes les étapes de l’écriture autour du cimetière, alors elle écrit sur ce qu’elle connaît, elle fait parler Hamid en arabe pour rendre le cri déchirant de celui qui a vécu une véritable descente aux enfers suite à l’arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. Cette sérieuse mais non moins joyeuse folie de la langue a été un puissant levier pour faire du poème un lieu vibrant de mémoire.

Cette rêverie poétique pourrait paraître néanmoins hors sol. Il n’en est rien. Les élèves se sont soigneusement documentés sur les récentes recherches autour du cimetière, sur l’histoire de l’asile, en visitant notamment le formidable espace muséal en compagnie d’anciens infirmiers qui ont été de précieux guides pour les élèves dans les dédales de la mémoire. Erwann rappelle dans sa fable le quotidien de l’asile dédié aux travaux de la ferme : Gaston Dufour, « fourmi de la fourmilière, s’activait au four et au moulin ». Dans son poème dédié à Emile / Raoul Leroy, Amandine se souvient de l’anecdote racontée par un des infirmiers, Alain Desgrez : un de leurs patients se prenait pour le roi de France. Daphné met en lumière une des nombreuses particularités de ce cimetière, celle de compter parmi ses hôtes des Morts pour la France. Ces recherches ont permis de nourrir l’écriture et de s’appuyer sur un rapport fructueux entre réalité et fiction.

Tous les élèves se sont intensément investis dans une aventure poétique pleinement engagée : le fait de questionner notre rapport au passé et à la différence, de se montrer solidaire des déshérités, ne concoure-t-il pas à construire une réflexion et une attitude citoyennes ? Faire de la langue une savante folie poétique, n’est-ce pas redonner du sens et de la raison à ceux que l’on a hâtivement perçus comme « fous » ? Et quand un des élèves découvre, au terme de cette expérience d’écriture, qu’une de ses lointaines aïeules est enterrée dans ce cimetière, que le verrou d’un lourd secret familial a sauté, l’on est convaincu, si jamais l’on en doutait, que la poésie a le pouvoir de révéler l’invisible.

Les élèves eux-mêmes ont franchi le pas consistant à mettre en pleine lumière leurs poèmes : ils les ont dits, devant d’autres élèves du lycée, mais aussi des personnalités impliquées dans le travail sur la mémoire de ce cimetière, à titre professionnel ou associatif. Lorsque vous les lirez, puissiez-vous entendre ces voix qui ont vibré, du haut de leurs 15, 16 ou 17 ans, pour dire non à l’oubli, et incarner avec aplomb et détermination une parole riche de son dialogue avec l’autre, et fière de ses découvertes. Dans le cimetière, les fragiles croix de bois en frissonnent encore.

Frédéric Gillmann, professeur de Lettres