- Alexandra Sobczak

- 27 sept. 2021

Rien ne va plus dans notre beau pays de France. On déboulonne les statues « encombrantes », on démolit les chapelles, on inonde d’éoliennes les paysages les plus gracieux, on abat les arbres centenaires pour faire des parkings et on se permet de supprimer une tradition plus que millénaire pour contenter quelques féministes enragées. Décidément, au XXIe siècle, il ne fait pas bon être un témoin de notre histoire collective.

Voici la triste fin de la Fête de la Rosière contée par son plus vaillant défenseur, Bertrand TRIBOUT.

Administrateur de Biens de profession et parisien de naissance, Bertrand TRIBOUT a passé tous les week-end et toutes les vacances de son enfance, dans la maison familiale de Salency, berceau de sa famille depuis le XIXème siècle. Salency dans l’Oise, est un village de 800 habitants, situé à 25 kms au nord-est de Compiègne et à 4 kms de Noyon. Tout jeune, il s’est passionné pour l’histoire locale de son village qui a vu naître Saint Médard. Il a compilé au cours des années une énorme collection d’archives, iconographique notamment, de tout ce qui touche à cette petite commune. Il a participé activement à la vie du village, où il a repris la demeure de famille dans laquelle il s’est installé, en s’impliquant localement à travers diverses associations et en étant élu au conseil municipal entre 2001 et 2008. Il y fut chargé du Patrimoine, ce qui n’est guère étonnant ! Il a collaboré à quelques ouvrages collectifs relatifs à la région noyonnaise, en ce qui concerne précisément, l’histoire de Salency. En 2019, à la suite de la tentative lamentablement avortée de faire renaître de la fête de la Rosière de Salency, fondée par Saint Médard au VIème siècle, un éditeur lui a demandé d’écrire un ouvrage traitant de l’histoire de cette tradition. C’est ainsi qu’est né le livre D’hier à aujourd’hui, La Rosière de Salency (Cap Régions Editions), assorti d’une très riche documentation iconographique et qui connaît un certain succès. Bertrand TRIBOUT a en projet d’écrire d’autres ouvrages, traitant de divers aspects du riche passé du village de Salency.

LA FÊTE DE LA ROSIÈRE DE SALENCY

L’Institution de la fête de la Rosière à Salency (Oise), remonte au VIe siècle, ce qui en fait l’une des plus anciennes, sinon la plus ancienne fête de France.

Saint Médard, évêque de Noyon, bien connu des observateurs de la météo, est né à Salency vers 450. Il voulut récompenser la vertu ou les vertus sur la terre qu’il tient de son père et institue donc la « Fête de la Rose ». Chaque année, les habitants s’assemblent pour choisir trois jeunes filles entourées de l’estime publique. Elles seront présentées à Saint Médard, qui désignera celle qui lui paraît la plus méritante.

Récompenser les vertus : de quoi s’agit-il ? Tout simplement, mettre en valeur une jeune fille qui a toute la force morale pour tendre au bien et fuir le mal. Mettre en valeur une jeunesse heureuse et saine d’esprit. Valoriser les sentiments de probité, de respect, d’assiduité au travail ou dans les études, être à l’écoute des autres et les aider si nécessaire, en s’impliquant dans la vie locale. En un mot, faire preuve de bienveillance.

La récompense consistait en une dot de 25 livres et surtout en une couronne ou « chapeau de roses ».

Afin d’assurer la perpétuité de son institution, Saint Médard a distrait de son domaine environ douze arpents de terre, dont les revenus devaient servir à couvrir les frais de la fête, mais aussi à doter l’heureuse élue. Ces terres porteront et portent toujours aujourd’hui, le nom de « Fief de la Rose ».

La première rosière couronnée a été la propre sœur de l’évêque, devenue par la suite Sainte Médrine, imposée par les habitants eux-mêmes, en dehors de tout autre choix.

La fête se renouvela ensuite tous les ans le 8 juin, « Jour de Monsieur Saint Médard » comme on disait alors, selon un cérémonial bien précis, mais sans que sa notoriété ne dépasse, au cours des siècles, les frontières de la contrée.

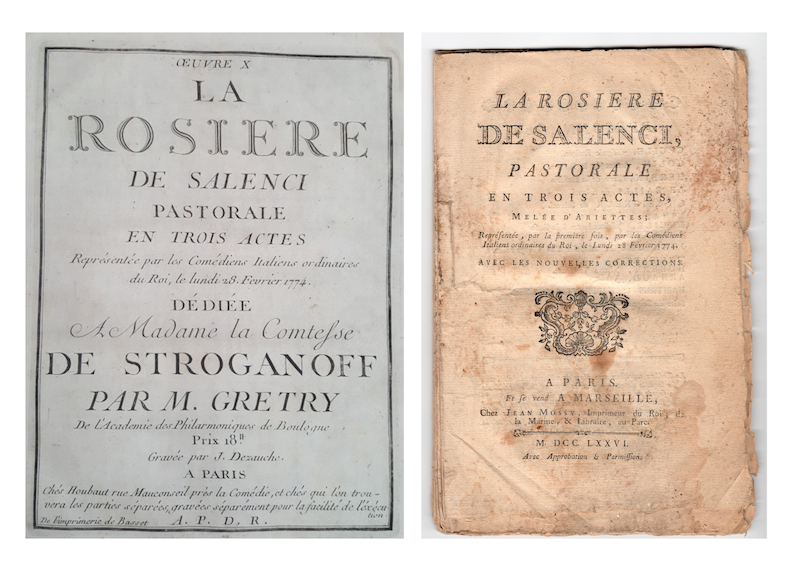

Dans les années 1760, la cérémonie fut mise sous le feu des projecteurs. Le sujet correspondait à l’air du temps. Sous l’influence de Rousseau notamment, on prônait un certain retour à la simplicité, à la vie campagnarde, aux traditions paysannes, aux vertus morales. Et une femme de lettres de cette fin du XVIIIe siècle, Félicité Comtesse de Genlis, de passage à Salency pour avoir eu vent de cette fête de la rosière, décida de la faire connaître à la France entière. Elle en fit une petite pièce de théâtre sentimentale, suivie par Favart, qui écrivit une comédie et la fit jouer devant le Roi en 1769. Grétry continua avec une pastorale en trois actes en 1774. Greuze illustra le thème, gravé par Moreau pour un frontispice. Huet en fit également un dessin pour une toile de Jouy et Boizot, un biscuit de Sèvres.

Le couronnement des rosières s’est ainsi étendu à beaucoup d’autres villages français, chacun d’eux voulant avoir « sa » rosière.

En outre, un procès retentissant et suivi dans tout le royaume, opposant les habitants de Salency (qui le gagnèrent) à leur seigneur, eut lieu devant le Parlement de Paris en 1774 et aboutit à un arrêté édicté par cette institution, qui fixe dans les moindres détails - souvent surprenants - le déroulement de la cérémonie.

A la suite de l’abolition de l’autorité seigneuriale, la commune s’est substituée au seigneur tant pour le choix de la Rosière, que pour subvenir aux frais de la fête. Et au cours de l’Assemblée Municipale du 6 mai 1798, il a été décidé que le sort désignerait la Rosière, pour « ne faire injure à aucune des trois ».

A Salency, la coutume s’est poursuivie chaque année sans interruption, jusqu’en 1914. La tradition fut reprise en 1922 et l’on a continué au cours du XXe siècle à couronner les rosières, mais de manière beaucoup plus épisodique.

La dernière cérémonie de la Rosière de Salency remonte à 1987, année du millénaire capétien.

Certes, l’organisation d’une telle fête demande beaucoup de travail et grève le budget communal. Mais c’est surtout le désintérêt des municipalités successives pour le patrimoine en général et celui-ci, immatériel mais propre au village de Salency en particulier, qui explique que le couronnement de la Rosière soit tombé en désuétude depuis cette dernière date.

Toutefois, la Confrérie de Saint Médard de Salency, association purement laïque que j’ai l’honneur de présider, avait décidé de renouer avec la tradition en 2019. Avec le soutien initial de la municipalité et de la paroisse, tant il est vrai que cette fête champêtre est le fruit de l’heureuse union des autorités civiles et religieuses, sans que ni l’une, ni l’autre, n’empiète sur le domaine qui est le sien.

C’était sans compter avec un article de la presse locale, odieux et fielleux, qui voulut assimiler la vertu de la Rosière avec la virginité et la pureté !

A partir de là, les réseaux sociaux se déchaînèrent pour fustiger les odieux réactionnaires que nous étions et qui voulaient s’immiscer dans la vie privée et intime d’une jeune fille !

L’affaire, durant l’été 2018, prit rapidement une tournure nationale, voire internationale, avec des articles de presse et des reportages radiophoniques et télévisés pendant près d’un mois et surtout par des pétitions sur Internet, initiées par une association de féministes échevelées qui s’acharnèrent avec une virulence haineuse contre cette bien inoffensive fête campagnarde.

Le maire de Salency et son conseil municipal finirent par se ranger du côté des adversaires de la reprise de la tradition, contrairement à leurs déclarations précédentes et c’est ainsi que le projet ne put aboutir.

Une fois de plus, une fois encore, on jette aux orties un patrimoine local particulièrement riche de sens et d’histoire, pour se conformer aux lobbys parisiens, n’ayant évidemment aucune connaissance des origines de la fête, de son esprit et du passé du village.

C’est d’autant plus lamentable que la cause des femmes mérite largement mieux que ces stupides coups d’épée dans l’eau, quand on pense au sort que celles-ci subissent dans leur cœur et dans leur chair dans tant de pays, dont le nôtre d’ailleurs, sans que cela n’émeuve plus que cela ces soi-disant bonnes consciences…